Comme chaque année, les élèves de Littérature et Société ont étudié l'histoire de la presse depuis le début du XIXème siècle avec leur professeur d'histoire. Divers journaux représentatifs ont été étudiés et une première fiche synthèse a été élaborée.

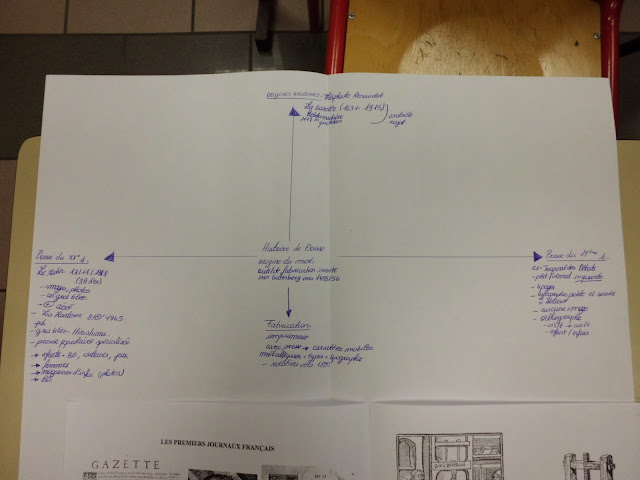

Cette fiche comprend le mot "Presse" au centre, avec l'origine du mot qu'il faut compléter, et quatre flèches se rapportant à quatre thèmes : les origines de la presse, la presse de la Révolution au début du XXème siècle, les méthodes de fabrication du journal, les évolutions de la forme du journal.

Cette fiche est complétée avec l'étude de planches (Théophraste Renaudot et la Gazette, Le Journal de Paris, premier quotidien français en 1777, l'imprimerie, les rotatives, l'impression offset, divers exemples de presse enfantine avec notamment la Semaine de Suzette, de presse féminine avec Marie Claire) et des photocopies de journaux anciens soit en intégralité (le Journal des Débats du 27 nivôse An X) soit partiels (L'Univers du lundi 26 mai 1873 sur la démission d'Adolphe Thiers, Le Matin du mardi 12 novembre 1918, La Lanterne du mercredi 8 août 1945, La Cité Nouvelle du 15-16 août 1945). D'autres journaux, originaux, ont été présentés comme La Gazette de France du vendredi 18 novembre 1836 et Le Constitutionnel du jeudi 18 mars 1847 qui a la particularité de comporter "Le cousin Pons" de Balzac en feuilleton de bas de pages.

Les élèves complètent alors la fiche après avoir étudié les documents et souligné l'évolution des journaux sur près de 200 ans:

- Etude de la "presse", terme désignant l'instrument de l'imprimerie avec évocation de Gutenberg et de son invention (vers 1455) et de la feuille de papier pressée contre les caractères mobiles.

- Pour la fabrication, on passe de l'impression feuille par feuille à la rotative avec des stéréotypes (plaques en relief), puis l'impression offset (deux vidéos présentées).

- La création de la Gazette (Gazette de France en 1762) par Renaudot en 1631, un hebdomadaire tiré à 8000 exemplaires et paraissant le samedi, avec la longévité de ce journal qui ne disparaît qu'en 1915 (aujourd'hui, le doyen de la presse écrite est Le Figaro fondé en 1866), l'origine du nom (du vénitien "gazetta", petite pièce de cuivre permettant de payer un journal), le contrôle royal (Louis XIII et Richelieu y publient des articles ...); Le Journal de Paris, premier quotidien français en 1777.

- Les journaux anciens: l'étude du Journal des Débats du 27 Nivôse An X (17 février 1802) permet de voir un petit format in-quarto, de quatre pages, une police de caractères de petite taille, des articles longs et une mise en page serrée (sans gros titre, mais avec une partie "affaires extérieures", puis "affaires intérieures", puis les faits-divers, les cours de la bourse, la loterie et les petites annonces). Cette forme sévère perdure tout au long du XIXème siècle (voir L'Univers de 1873), et même au delà (on montre l'exemplaire du Monde de 1984 sur la mort de Youri Andropov, sans aucune photo). Le format des journaux augmente comme le montrent Le Constitutionnel (1847) ou Le Moniteur Universel (exemplaires de 1854 et 1856) mais la mise en page est toujours aussi serrée...

- La forme des journaux évoluent pourtant : apparition de la publicité et de petites annonces commerciales (souvent très drôles), apparition progressive de la "une" (d'abord un résumé des articles de la première page puis le gros titre après 1870), de différentes polices de caractères, des illustrations (gravures puis photos), la diversification de la presse (BD, presse pour enfants avec La Semaine de Suzette, la presse féminine etc).

- Etude de la "presse", terme désignant l'instrument de l'imprimerie avec évocation de Gutenberg et de son invention (vers 1455) et de la feuille de papier pressée contre les caractères mobiles.

- Pour la fabrication, on passe de l'impression feuille par feuille à la rotative avec des stéréotypes (plaques en relief), puis l'impression offset (deux vidéos présentées).

- La création de la Gazette (Gazette de France en 1762) par Renaudot en 1631, un hebdomadaire tiré à 8000 exemplaires et paraissant le samedi, avec la longévité de ce journal qui ne disparaît qu'en 1915 (aujourd'hui, le doyen de la presse écrite est Le Figaro fondé en 1866), l'origine du nom (du vénitien "gazetta", petite pièce de cuivre permettant de payer un journal), le contrôle royal (Louis XIII et Richelieu y publient des articles ...); Le Journal de Paris, premier quotidien français en 1777.

- Les journaux anciens: l'étude du Journal des Débats du 27 Nivôse An X (17 février 1802) permet de voir un petit format in-quarto, de quatre pages, une police de caractères de petite taille, des articles longs et une mise en page serrée (sans gros titre, mais avec une partie "affaires extérieures", puis "affaires intérieures", puis les faits-divers, les cours de la bourse, la loterie et les petites annonces). Cette forme sévère perdure tout au long du XIXème siècle (voir L'Univers de 1873), et même au delà (on montre l'exemplaire du Monde de 1984 sur la mort de Youri Andropov, sans aucune photo). Le format des journaux augmente comme le montrent Le Constitutionnel (1847) ou Le Moniteur Universel (exemplaires de 1854 et 1856) mais la mise en page est toujours aussi serrée...

- La forme des journaux évoluent pourtant : apparition de la publicité et de petites annonces commerciales (souvent très drôles), apparition progressive de la "une" (d'abord un résumé des articles de la première page puis le gros titre après 1870), de différentes polices de caractères, des illustrations (gravures puis photos), la diversification de la presse (BD, presse pour enfants avec La Semaine de Suzette, la presse féminine etc).

Deux supports vidéo peuvent être utiles pour comprendre la fabrication d'un journal: l'épisode 13 (le secret) des Aventures de Poly avec la présentation de l'imprimerie de France - Soir en 1961 et la composition du journal, les rotatives etc (5 mn du début de l'épisode); un extrait de C'est pas sorcier, Vive la Presse, visible sur youtube, qui montre une impression offset de nos jours (26 mn en tout).

Une autre séance a été consacrée à la censure. Une fiche synthèse a aussi été réalisée. Elle comprend, au centre de la feuille, la célèbre gravure d'Anastasie par André Gill, parue dans l'Eclipse du 19 juillet 1874, que les élèves ont décrit. Trois thèmes ont été fixés.

Le premier, placé sous la gravure, concerne les principales lois sur la censure, en distinguant la censure politique avec comme exemple la loi de Serre de 1818 et les délits de presse (offense au souverain, appel au crime, outrages aux bonnes moeurs, diffamation) et la censure militaire avec la loi du 5 août 1914. Une recherche sur internet a permis de trouver les principaux éléments sur la censure politique, tandis qu'un extrait du livre d'Alain Scoff, Le Pantalon, 1982, p. 106-109, permet de voir les buts de la censure militaire en 1914 (pas d'informations utiles à l'ennemi), avec des exemples incroyables de bourrage de crânes tirés des journaux de l'époque. Le deuxième thème , placé à la droite de la feuille, concerne les méthodes de la censure (autorisation préalable, cautionnement, caviardage du texte, suppression du texte, interdiction de publication provisoire ou définitive). Pour ce thème, les élèves ont travaillé sur un texte ancien caviardé, un exemple du Matin du 18 mars 1917 sur la démission du cabinet Briand avec deux passages censurés, sur la une du Paris-Midi du 7 août 1918 avec un curieux bilan de bataille, et un article sur la Russie du Petit Parisien du 11 juillet 1917 mentionnant 290 lignes censurées. Pour les interdictions de publication, le journal de Georges Clemenceau, L'Homme Enchaîné du 11 août 1915, dont un article critique le général Joffre (d'où quatre jours d'interdiction de publication), et le n° 1 du Canard Enchaîné de Maurice Maréchal du 10 septembre 1915 (journal qui ne va pas plus loin que sa quatrième édition avant de reparaître en 1916), avec ses dessins sur "comment faire un journal en 1915" ont été vus. Sur la gauche de la feuille ont été placés des exemples de propagande et de désinformation avec des extraits de journaux tirés du livre d'Alain Scoff (les obus allemands qui ne blessent pas, les balles allemandes qui traversent les corps sans grand risque ...).

Une pochette permet de recueillir journaux et fiches.

Nous terminerons avec trois "curiosités". D'abord, l'exemplaire du Constitutionnel du 18 mars 1847 sur lequel apparaît un extrait, sur les pages 1 et 2, du Cousin Pons d'Honoré de Balzac, pages 245 à 248 (c'est la numérotation du recueil complet, avec la Cousine Bette notamment), avec une couverture, les deux premières pages du roman et un avertissement sur la publication du roman en feuilletons. L'abonné pouvait découper le bas de son journal et composer son recueil.

Une élève, Ledia Kadiu, a eu la grande gentillesse d'apporter une plaque offset de l'Est Républicain. C'est une plaque souple en aluminium sur laquelle a été imposé, par insolation, un film, représentant des livres sur 14-18, film qui a laissé sa trace en polymère. De l'eau va être appliquée sur la plaque (eau repoussée par le polymère) puis de l'encre qui va rester sur le polymère. La plaque, souple, est mise ensuite sur une rotative pour l'impression.

Le premier, placé sous la gravure, concerne les principales lois sur la censure, en distinguant la censure politique avec comme exemple la loi de Serre de 1818 et les délits de presse (offense au souverain, appel au crime, outrages aux bonnes moeurs, diffamation) et la censure militaire avec la loi du 5 août 1914. Une recherche sur internet a permis de trouver les principaux éléments sur la censure politique, tandis qu'un extrait du livre d'Alain Scoff, Le Pantalon, 1982, p. 106-109, permet de voir les buts de la censure militaire en 1914 (pas d'informations utiles à l'ennemi), avec des exemples incroyables de bourrage de crânes tirés des journaux de l'époque. Le deuxième thème , placé à la droite de la feuille, concerne les méthodes de la censure (autorisation préalable, cautionnement, caviardage du texte, suppression du texte, interdiction de publication provisoire ou définitive). Pour ce thème, les élèves ont travaillé sur un texte ancien caviardé, un exemple du Matin du 18 mars 1917 sur la démission du cabinet Briand avec deux passages censurés, sur la une du Paris-Midi du 7 août 1918 avec un curieux bilan de bataille, et un article sur la Russie du Petit Parisien du 11 juillet 1917 mentionnant 290 lignes censurées. Pour les interdictions de publication, le journal de Georges Clemenceau, L'Homme Enchaîné du 11 août 1915, dont un article critique le général Joffre (d'où quatre jours d'interdiction de publication), et le n° 1 du Canard Enchaîné de Maurice Maréchal du 10 septembre 1915 (journal qui ne va pas plus loin que sa quatrième édition avant de reparaître en 1916), avec ses dessins sur "comment faire un journal en 1915" ont été vus. Sur la gauche de la feuille ont été placés des exemples de propagande et de désinformation avec des extraits de journaux tirés du livre d'Alain Scoff (les obus allemands qui ne blessent pas, les balles allemandes qui traversent les corps sans grand risque ...).

Quelques exemples:

Une pochette permet de recueillir journaux et fiches.

Nous terminerons avec trois "curiosités". D'abord, l'exemplaire du Constitutionnel du 18 mars 1847 sur lequel apparaît un extrait, sur les pages 1 et 2, du Cousin Pons d'Honoré de Balzac, pages 245 à 248 (c'est la numérotation du recueil complet, avec la Cousine Bette notamment), avec une couverture, les deux premières pages du roman et un avertissement sur la publication du roman en feuilletons. L'abonné pouvait découper le bas de son journal et composer son recueil.

|

| La page 1 du journal |

|

| Le détail du feuilleton de la page 1 |

|

| La page 2 du Constitutionnel |

|

| Détail du feuilleton de la page 2 |

Une élève, Ledia Kadiu, a eu la grande gentillesse d'apporter une plaque offset de l'Est Républicain. C'est une plaque souple en aluminium sur laquelle a été imposé, par insolation, un film, représentant des livres sur 14-18, film qui a laissé sa trace en polymère. De l'eau va être appliquée sur la plaque (eau repoussée par le polymère) puis de l'encre qui va rester sur le polymère. La plaque, souple, est mise ensuite sur une rotative pour l'impression.

Enfin, il faut signaler que la publicité et les petites annonces commerciales étaient très envahissantes dès les années 1830 comme le montre cet exemplaire de La Gazette de France du 18 novembre 1836:

|

| La page 4 avec ses publicités ! |

|

| Détail des publicités |

Madame Lefoll a étudié la presse moderne avec une revue de 5 journaux (L'Est Républicain, Le Monde, Libération, Le Canard Enchaîné, Le Figaro) qui a permis aux élèves d'analyser ces exemplaires et de voir les changements avec la presse écrite ancienne. Les élèves ont ensuite composé leur propre une de journal ainsi que des affiches pour des manifestations culturelles.

|

| Composition d'Amélie Hornet |

|

| Composition de Sarah Mauchamp |

|

| Composition de Ledia Kadiu |

|

| Affiche de Thomas Millot |

|

| Affiche de Ledia Kadiu |

|

| Composition de Charlotte Tinel |

|

| Affiche de Camille Launois |

|

| Affiche de Cihan Kartal |

|

| Affiche de Clara-Natalia Pora |

Jérôme JANCZUKIEWICZ et Nathalie LEFOLL